「今度、女性外来からご紹介いただく患者さん、カルテを見ましたが、精神状態は大丈夫ですか?」

<つま先立ちをしようとすると、両足の親指が痛くて立てない>との主訴から、強剛拇趾を念頭に整形外科へご紹介予定の患者さんについて、紹介先の先生から何気なく投げかけられた質問です。

対象の患者さんは、当院の女性総合診療外来に長年、仕事上の対人ストレスや親族介護疲れで通院中です。漢方薬・逆流性食道炎に対するPPI製剤の処方と心理療法士によるカウンセリングで、2か月に1回程度通院されています。

整形外科での手術を念頭に、心身の状態を推し量られた問いかけでしたが、巷で「女性外来」=精神状態が不安定、との先行イメージが湧くようになっているのかなあと、ふと、心にひっかかるものを覚えました。

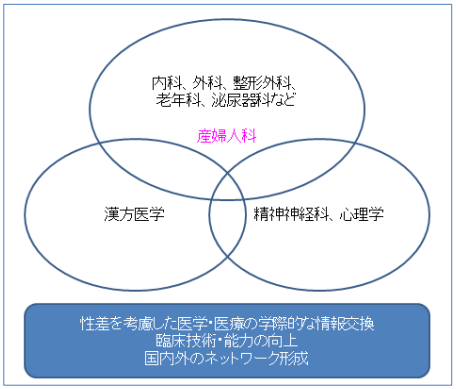

当院に女性総合診療外来を2002年9月に開設した折に、<女性のあらゆる症状を対象とする総合外来>と定義し、コンセプトを「一人ひとりの女性の“生涯にわたる健康サポートを目指して」と掲げました。女性の心身の訴えを理解し解決するために、同性の女性スタッフが連携して医療サービスに当たるシステム造りを続け、2004年当時には、循環器内科、産婦人科、消化器内科、耳鼻咽喉科、皮膚科、精神科の各女性医師が週5日間、曜日ごとに女性総合診療外来を担いました。ただ、女性医師には家族とともに転勤・移動も多く、その後、外来開設曜日は減少。整形外科 産婦人科、精神科、循環器内科の女性医師3~4名による女性総合診療外来担当から、現在は循環器内科兼任の私ひとりが週1回、月曜日午後に女性総合外来の診察を担当しています。

また、院内の当外来スタッフとして、担当看護師1名、臨床心理士1~2名、ドクターアシスタント1名、受付業務3名、加えて栄養科や検査科女性スタッフの協力を得て、日々の診療は成り立っています。

ただ、受診者のニーズは一見多様な中、定期的なカウンセリングの継続を希望する方は少なくありません。健康的なダイエットであれば栄養科やリハビリ科との連携、骨粗鬆症であれば、放射線科、栄養科、検査科、整形外科との連携、拒食症となると、院内外の精神科、臨床心理士、栄養科等との連携と、バリエーションは多様で、今後も伸びしろ満載と感じているのですが、カウンセリングを毎回1時間程度実施いただく臨床心理士は2名+非常勤1名(週3日間5時間勤務)です。

限られた人数の臨床心理士が、院内精神科のカウンセリング、脳神経内科での認知機能検査評価、ICU・緩和ケアのリエゾン(患者・家族)業務等を担いつつ、家庭・育児・介護等との両立を図ろうと奮闘するなか、自分自身の体調を崩して入院や療養を余儀なくされることも増えてきました。

業務が多いということは、それだけ世の中のニーズが多いということでしょう。けれども一方で、時間をかけてひとさまの悩みを傾聴するという作業には、診察や処方・処置等とまた趣を異にする、勝るとも劣らない大変さがあると感じます。ひとさまの心の悩みに自らの神経集中と時間を注ぎ込むことによる消耗は、“働き方改革”の旗が振られるようになりつつある現在でも、なかなか回復・解決されづらいレベルなのだなあと、ともに働きつつ、肌身に感じるこの頃です。

診察室には、時々、精神科専門医師でなければ対応が厳しいと感じる方も来られます。ご自身の身の上に突然、耐えられないようなライフイベントが生じて受診希望される方もあります。どの方々も、精神科受診のハードルが高くて、女性総合診療外来ならば受診しやすいと感じて連絡されるようです。中には、職場休業したいため、診断書を作成してほしいと受診される方もままあり、その場合には、精神科専門医師との併診のうえ、専門医師に診断書作成をお願いしております。

精神科受診のハードルを下げることは、うつ病・抑うつ状態も社会で認知されてきた現代において、男女性別を越えて大切なことだと感じます。ただ、女性総合診療外来、一般的な女性外来が、<精神科の下請け> <女性外来=ほぼ精神科>というステレオタイプのイメージを持たれることは、今後の世の中で是非にも避けたい風潮です。

近年中には、日本国内初のウイメンズヘルスセンターが、国立成育医療センターに開設される、まさに今その準備が進んでいるとお聴きしております。

2000年代初頭、「女性外来」が先駆けの医療として、そのイメージを自ら自由に形成できた当時に還り、今一度、女性総合診療外来を<女性のあらゆる症状を対象とする総合外来>と定義し、大切なコンセプト:「一人ひとりの女性の“生涯にわたる健康サポートを目指して」を、心身のバランスに偏りなく、拡げていくことを、本州の西の端、下関から提言させていただきたいと存じます。

そして、その第一歩として、最も大切なことは、女性外来、女性総合診療を担当する女性医師・スタッフを、経験や年齢、所属科を限定することなく、広く募り、ともに育て合っていただくことだと考えます。

かねてから、当院女性総合診療外来の後継医師を探しているのですが、子育て世代のママさんドクターにお声がけをすると、すでに検診業務に従事されており、色よいお返事を頂けないことがあります。検診業務は、<お子さんの急な発熱時などに直ぐにお休みをとることができる> <一定の時間内に業務が終わる> <単回の診察・検査のみで気持ちが楽>等の魅力がママさんドクターに感じられるようです。

それでは、女性総合診療、女性外来はいかがでしょう? 女性総合診療外来は完全予約制です。開業医さんから紹介状が届いても、即日診察はお受けできません。事前に前医からの紹介状を取り寄せ、診察前にご本人による問診票記入を30分間お願いし、お一人あたりの診察時間が初回1時間、2回目から30分間、1日あたりの診察枠は新患1名、再診2~3名です。できれば、メモ書きでもよいので、ご自身の症状経過を紙に書いていらしてくださいと、担当看護師による電話での初回対応時にお願いをしています。これらのシステムは、限られた時間の中で、受診される方のニーズを最大限くみ取り、課題を整理し、必要なサポーター(専門科医師や専門職種者)と連携の輪を広げていくアプローチのために造られています。担当医師も心理療法士も、複数の業務を持っていますので、診察予約日以外での急な受診対応はお受けできません。そこで、急変しやすい病気・経過が想定される症状をお持ちの場合は、まずは急性疾患を念頭とする専門科に受診、検査・診断を受けていただき、鑑別後に当科へ受診いただくようお願いをしています。また、症状が緩急複数ある場合も、女性総合診療外来単独ではお受けせず、急患対応も可能な他科との連携をとらせていただいています。心理療法士の日程が合わない場合は、カウンセリングはお休みです。これらのシステムは、<いろいろな専門分野や経歴・経験をもった多様な女性スタッフが、多様な女性受診者を生涯にわたり健康サポートしていく>ために必要なものです。女性は自分自身のライフステージによって、月経困難症・月経前症候群・更年期症状だけでなく、甲状腺機能異常や骨粗鬆症・骨折・筋力低下、体重増減・フレイル化、整形外科的トラブルなどの経験を重ね、その都度、同世代以下の女性の健康変化を理解しやすくなり、対応方法を探す視野も広くなります。日ごろから自身の母や祖母、先達女性と共に過ごす時間の中で、先達女性の健康問題にも敏感となり、この後、人生で訪れるであろう心身変化・イベントについても予防・対策を事前に立てやすくなります。

ウイメンズヘルスセンターと女性総合診療外来に、様々な年代(子育て世代や再就職世代など)、経験・経歴、専門分野をもつ女性スタッフが集い、連携を取り合うことで、受診される女性の生涯にわたる心身健康サポートネットワークが、社会に拡がる可能性を信じ、心躍らせながら、今回の文章を締めくくらせていただきます。

国立関門医療センター 女性総合診療科 循環器内科 早野智子

Copyright © 2014 Japan NAHW Network. All Rights Reserved.